【大規模地震の事例から考える生活必需品備蓄の必要性】今日も匍匐前進

こんにちは! 「今日も匍匐前進」管理人こと、長年にわたり会社で地震対策と防火管理者をやっていたスガタです。

さて、

何故、防災セットや防災グッズメーカーさんが最低3日分の保存食と飲料水が必要で、農林水産省さんや首相官邸ができれば1週間分の食料と水の備蓄確保を勧めているのでしょうか。

そこで、

この疑問について大規模地震であった、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の大規模地震の事例と自然災害に対する官公庁の取り組みを調べ、生活必需品備蓄の必要性をまとめました。

結論としては、自衛隊さんの災害派遣活動はあるものの、生活必需品の救援物資の輸送に関わる道路の復旧、給水車のチャーター、地方自治体の受け入れ態勢など様々な要因で本格的な救援活動と救援物資の受け入れが可能になるのには約1週間の時間が掛かるということが分かりました。

政府も様々な混乱の教訓から関連法の整備が都度進められていますが、地方自治での広域避難所についても収容施設の数や収容可能な人数、介護を必要とされる方、アレルゲン対策食の受け入れ体制などの問題もまだまだ多くあります。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の被害規模はどうだったか

先ず最初に、阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)の大震災について内閣府や熊本県の報告から被害の規模がどうであったかをまとめてみました。

災害で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)

1995年(平成7年) 1月17日午前 5時46分

地震の規模…マグニチュード7.3

死者数…6,434人(約9割が圧死)

行方不明者数…3人

負傷者数…43,792人

住家被害計…639,686棟

全壊…104,906棟(186,175世帯)

半壊…144,274棟(274,181世帯)

一部破壊…390,506棟

ピーク時のライフライン被害

水道断水…約130万戸

ガス供給停止…約86万戸

停電…約260万戸

電話不通…30万回線超

被害総額…約9.6兆円(国土庁推計)~約9.9兆円(兵庫県推計)

出典:

内閣府: 阪神・淡路大震災教訓情報資料集阪神・淡路大震災の概要

こちらは、神戸新聞NEXTの記事です。

震災から6日目の1月23日、1153の施設に31万6678人が避難していました。

自治体は、学校などの公共施設を地域防災計画に基づく避難所に指定していましたが、 想定を超える避難者が出たことで、多くの人が指定外の公園や民間の建物に身を寄せました。

多くは避難所に追加指定されましたが、当初は救援物資や食事が配給されなかったケースもありました。

避難所では自治組織が生まれ、運営ルールなどが決められました。(原文ママ)

避難者数は、ピーク時に31万6678人ということです。

1995年当時の神戸市の人口は約140万人。

被害は神戸市周辺も当然あったわけですが、数字の上で神戸市人口の約22.6%の人達が避難所に避難したことになります。

逆に言えば8割弱の方々は、自宅での生活となっていました。

大きな損害のなかった世帯もあれば、大きな損傷があった世帯もあると思います。

この阪神・淡路大震災では、例えば介護を必要とされる方への避難所体制など様々な教訓が生まれました。

介護犬やペットの受け入れもあると思います。

ライフランンの被害についてですが、、、。

一世帯2名と少なく見積もっても、

停電では、520万人以上、断水は260万人以上、ガスでは170万人以上の人々が、不便な生活を強いられたことになります。

お亡くなりになられた方々の9割は建物の倒壊などによることが原因です。

大地震発生時には身の安全確保を最優先に行動しなければならないのですが、「地震の揺れが収まるまで安全な場所に身を隠す」ということは建物の耐震性をよく考えておかなければいけないと言うことになりますね。

つまり、古いお宅では、屋外にすぐに逃げることも考えておくということになります。

しかしながら、震度6以上の地震では家から脱出するのも困難という現実もあります。

「身の安全確保」は臨機応変に対処していかなければならないと思いました。

東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)

2011年(平成23年)3月11日(金)14時46分

地震の規模…モーメントマグニチュード (Mw) 9.0

死者数…1万5,895人(9割は津波)

行方不明者数…2,539人

負傷者数…6,157人

全壊…129,914棟

半壊…258,591棟

一部破壊…711,376棟

水道断水…220万戸以上

ガス供給停止…約46万戸

停電…約891万戸

電話不通…各社で、固定電話について、最大 80%~90%の規制を実施。

携帯通話は最大で NTT ドコモが90%、KDDI が 95%、ソフトバンクが 70%の通信規制を実施

パケットの規制は、非規制又は音声に比べ低い割合。

被害総額…約16兆9000億円

出典:

地震の規模は、モーメントマグニチュード 9.0。

日本観測史上最大です!!

被害総額は、約17兆円。

日本の国家予算は、一般会計が約100兆円、特別会計が約200兆円で合計約300兆円。

東日本大震災で国家予算の約5.7%を占める被害額です。

東日本大震災での避難者数は発災直後で約47万人。

津波被害、福島原発事故があり、避難者数はもの凄い人数でした!!

2019年(令和元年) 5月 14日現在でも全国に約5万1千人(全国47都道府県、993の市区町村に所在)だそうです。

仮設住宅数は、応急仮設(48,913戸)、民間仮設(68,616戸)、公営仮設(6,194戸)で合計して123,723戸でした。

2019年になって全国の仮設住宅や賃貸住宅で生活をされている方々はまだ約27,000人居られるのが現状です。

親類・知人宅や病院暮らしの方は、およそ24,000人。

ですからいまだに、5万人以上の人が震災で住居が定まっていません。

出典:

熊本地震

2016年(平成28年)4月14日21時26分~4月16日9時48分

最大震度6弱以上が観測されたのは7件

Mj7.3(Mw7.0)、最大震度7 (4月16日午前1時25分秒)

死者数…267人

行方不明者数…0人

負傷者数…2,804人

避難者数…183,882人

全壊…8,369棟

半壊…32,478棟

一部破壊…146,382棟

水道断水…44万5857戸

ガス供給停止…10万0884戸

停電…最大1万6700戸

電話不通…各社で、固定電話について、最大 80%~90%の規制を実施。

被害総額…最大4.6兆円

出典:

2016年の熊本地震で最大震度6弱以上が観測されたのは7件です。

発生時刻

4月14日21時26分、マグニチュード6.5、震度6.5、最大震度7

4月14日22時07分、マグニチュード5.8、震度6弱

4月15日00時03分、マグニチュード6.4、震度6弱

4月16日01時25分、マグニチュード5.8、震度7.35、最大震度7

4月16日01時45分、マグニチュード5.9、震度6弱

4月16日03時55分、マグニチュード5.8、震度6弱

4月16日09時48分、マグニチュード5.4、震度6弱

それ以外でも震度3以上の地震は4月16日から7月2日までの間に510回も発生しました。

最大震度7という地震の揺れは観測史上初めてです。

出典:

およそ2ヶ月半の期間で510回です。

集中して地震が発生していたのは4月16日~4月21日の1週間です。

避難者数は、183,882人です。

大規模地震での官公庁の対応について調べました

避難所に避難できるのは10%~20%

避難生活も大変だったと思います。

しかしながら、実際問題として避難所に避難できるのは10%~20%です。

避難所の数や規模の問題もあります。

車椅子、障害者、高齢者、妊娠中の女性は避難所での生活が困難であったり、ペットの受け入れ問題もあります。

仕方なしに、半壊した自宅での生活を強いられてしまった方も居ます。

特に、救援物資は避難所に集まりますから、ご自宅での生活を仕方なしに選択された方は救援物資を受け取ることがうまく行かない場合が多く発生します。

阪神・淡路大震災を教訓に福祉避難所も整備されてきたようですが、まだまだの感じですね。。。

給水車は全国で約1,000台

水不足が一番問題化しやすいのですが、、、。

神戸大学の大学院生さんが調べたところ、

阪神・淡路大震災のときの給水活動のピークは地震発生から1週間後で、自治体、民間、自衛隊の水車数は合計432台だったそうです。

断水が130万戸でしたから、

給水車が1回に運べる水の量は2トン~3トンですが、1台あたり3,000戸の配分になります。

1回の給水で1戸あたりでは、1リットルに満たない量です。

東日本大震災では、220万戸が断水しました。

派遣給水車数の合計は、1週間後で355台。

約6,200戸の住人が1台の給水車に頼ったことになります。

阪神・淡路大震災のときの半分以下の量になっています。

熊本大地震のときの水道断水は、44万5857戸。

(公社)日本水道協会の調べでは、4月28日に最大時の実績で96台の給水車。

4月28日は、地震発生から2週間後ですよ!!

最大時の実績でも、給水車1台に4,600戸の人達が頼ったことになります。

給水袋の提供は全国から合計195,090枚。

大きな地震が度重なり、水が濁ってしまったため飲料にできる浄水が不足して給水車への供給も思うように進まなかったという現実がありました。

また、濁っていない浄水の供給場所が限られたため、給水車の渋滞もあったようです。

近年に発生した熊本大地震でも、水不足で大変なご苦労をされたことと思います。

参考文献: 土木学会論文集A1,Vol.68,No.41_930-1_939,2012 神戸大学大学院大西洋二・鍬田泰子(敬称略)

ご参考リンク: 平成28年熊本地震における日本水道協会の対応について

ご参考リンク: 熊本地震から学んだこと・熊本市上下水道局計画調整部島村幸一氏

食料などの救援物資について

阪神・淡路大震災のときは、交通事情の混乱のために食糧や毛布といった救援物資の輸送に遅れが出て、避難所では大混乱になった箇所もあったようです。

内閣府の調べでも、震災直後は食糧が足りず、子供に配給したパンを大人が奪い取ったり、食料の配給では並んだ人が避難所の家族の分も受け取ろうとして別の並んでいた人とのトラブルになったり、列に並んだ人全員に配給できなかったりと騒然となったようです。

避難所ごとに様々なルールや食料調達の工夫がなされたようですが、食糧が届く量に地域による差がありました。

ご参考リンク: 内閣府HP :阪神・淡路大震災教訓情報資料集【04】避難所の物資調達と配給

ご参考リンク: 内閣府HP: 発災直後、避難所にはわずかな食糧・物資しか届かず、配給は騒然となった。

東日本大震災の場合は、農水省の調べで被災地の自治体自体の機能が麻痺したこと、通信もままならなかったことで必要な食料の量の把握、輸送先の把握さえ難しい状況でした。

食品の1食当たりの量についてもルールがなかったため、食糧の要請では内容を逐一被災した県に確認する必要があり、このようなことでも食品の調達や輸送の遅れになったようです。

また、ガソリンと軽油不足も支援物資輸送の足枷になりました。

これらのことが教訓となり、精米、パン、おにぎり、弁当、包装米飯、即席めん、育児用調製粉乳、缶詰、レトルト食品、水(ペットボトル)の災害に向けた体制作りが整備されたようです。

つまり、配給する食糧に関して言えば食品内容のセットメニューのようなものが作られて、地方自治体はこのメニューを選んで必要個数を政府の対策本部に要請するようになりました。

東日本大震災では、200社を超える食品メーカー等の協力があり、ピーク時には1日で約154万食分の食料を調達をしたようです。

しかしながら、災害発生直後から少なくとも数日間は、先ほどのような混乱で食料配給がままならないのです。

ご参考リンク: 農水省HP: 東日本大震災から得られた教訓と首都直下地震に備えた今後の課題

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地・航空学校でのヘリ救助訓練展示

熊本大地震では、

九州自動車道が寸断されたという道路事情がありました。

地震発生から5日目の4月18日に、民間業者も参加する物流が開始、空路輸送も始まったのです。

熊本県庁職員の人手不足も的確な物資輸送に障害をもたらしてしまったようです。

人手不足もあったのでしょうが、そもそも地元の行政を担う地方自治体といっても、例えば栄養価や乳幼児用、高齢者用、病気の方用、アレルゲンとかの食品やその他の救援物資のの仕分け作業が出来ないので民間企業に委託してやっと機能していくというところがあります。

地元の栄養士さんが大活躍といった集計記録もあります。

また、自衛隊の空輸についても国会答弁で人命救助を優先しているため…とのことですが、大型輸送ヘリを救援物資輸送にちゃんと活用できていたのか疑問が残ります。

実際は米軍のオスプレイ2機が物資を運んでくれたようですが…。

このことについては私の憶測ですが、防衛省や自衛隊の問題ではなく、政治的に自衛隊の災害派遣活動での物資空輸要請を出し渋る自治体があるようにも思えます。

もう少し言うと、人命救助や瓦礫の撤去は自衛隊の力を借りなければどうにもならないから仕方がない。

だがそれ以外は、自衛隊に出て来てはもらいたくないという考えを持つ自治体(議会)もあるという感じです。

まさか、自衛隊の輸送力運用を知らなかったワケではないですよね!?

被災者は子供も高齢者も含めてみんな一刻も早い救援物資の配給を待って居るのですから。。。

ご参考リンク: 東洋経済新聞ONLINE: 支援物資が届かない!熊本が陥った「悪循環」

頼りになるのは、自衛隊の大型輸送ヘリコプター「チヌーク」CH-47JとCH-47JAなんですけどねぇ。

1機で5トン~7トンの物資空輸、または55名の人員を救助できますが、、、。

陸上自衛隊は2018年3月末時点で56機。

航空自衛隊では15機。

合計で71機です。。

仮にフル稼働したとして、一回に約350トンから500トン近い物資を70ヶ所の拠点に迅速に運べるのですよ。

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地・航空学校での輸送ヘリ「CH-47チヌーク」の展示と体験試乗

厚生労働省の資料「熊本県の避難者数と食料供給量(1日当たり)の推移」では、、、。

避難者数のピークは4月17日で183,842人、この日に食料の供給がやっと開始されて約13万食。

一日1食にもありつけない状況です。

その後、食料供給のピークは4月20日で約61万食、このときの避難者数は減少していて約10万人です。

4月14日から4日目の4月17日に食料供給開始とタイムラグがあるのは、道路事情と物資の受け入れ態勢が熊本県で確立できなかったのが原因のようです。。。

その後、食物アレルギーに対する対応なども整備されたようですが、、、。

熊本県に限らず、地方での大規模災害では、地方自治体の対応に混乱があることを頭に入れておかなければなりませんね。。。

ご参考リンク: 厚生労働省HP: 熊本地震に係る栄養改善・食事支援について

自衛隊の近傍派遣活動と災害派遣活動について

自衛隊の近傍派遣活動と災害派遣活動について簡単にまとめてみました。

自衛隊の活動はご存知の方も多いとは思いますが、大きくは災害派遣や防衛出動、治安出動、国民保護等派遣、領空侵犯対応(空自のスクランブルなど)、PKOなどの平和維持活動での海外派遣があります。

ちなみに、自衛官は遺書を書いてヘルメットの中に差し込んでいるのですよ。

災害派遣では、近傍派遣活動というのもがあります。

近傍派遣活動は、自衛隊駐屯地の近隣で災害が発生したとき、自衛官の部隊長などの指示で自衛官が災害派遣活動を行います。

本来の災害派遣活動は、「各都道府県知事や海上保安庁長官などの要請」に応じて、自衛隊各司令官などの「行災命」によって自衛隊の部隊が活動します。

特に大規模な災害派遣活動は防衛大臣の「大規模震災災害派遣命令」によって派遣活動が行われます。

東日本大震災のときの災害派遣はこれに該当します。

当該の各都道府県知事が不在のときは、自主派遣というのもあるようですが、、、。

ちなみに、災害派遣では音楽隊による慰問演奏や害獣・害虫の駆除や支援活動なんかもあります。

とにかく、自衛隊の数多く実績のある災害派遣活動はご苦労も多いことと思いますが、本当にありがたいことです。

自衛隊の各種出動や活動内容については、手続きや自衛隊法、警察官職務執行法など法律的なことが沢山あってややっこしいです。

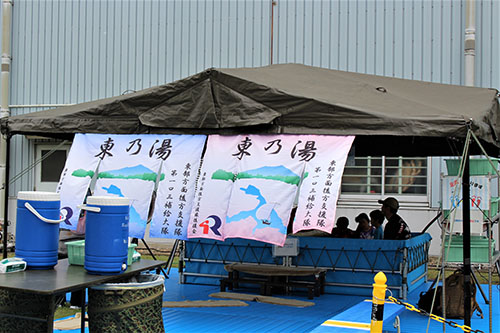

私が撮った自衛隊さんの災害派遣展示写真ギャラリーです。

陸上自衛隊下志津駐屯地での災害派遣トラック展示

陸上自衛隊霞ケ浦駐屯地・航空学校に展示された救急車とその内部(手術用の医療設備)

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地での野外入浴セット展示

災害派遣で暖まるありがたい装備です!

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

まとめ

・大地震によるライフラインの被害は、水道局、電気会社、ガス会社、の多くの人達が並々ならぬ努力をしても、地域住人への十分な応急処置、復興に時間がかかることが分かりました。

・特に飲料に使える浄水は、熊本大地震で貯水池の汚濁といったこともあり綺麗な水の供給の難しさも分かってきました。

・食料の配給では、受け入れる地方自治体の災害発生直後の混乱、人手不足、物資の仕分けの民間委託、交通事情で数日間は物資の供給体制があっても、受け入れができないと言った事情があることが分かりました。

・避難所へ避難される方は、住人の10%~20%です。

・避難所でさえも、災害発生から3~4日程度待たないと、当初は救援食の配給が足りない状況です。

・残りの80%以上の方は、ご自宅でライフラインの復旧、食料品、日用雑貨の流通が元に戻るまで耐えて待たなければならないのが現状です。

・一週間後位から徐々に支援物資や給水車の体制がやっと整い、ライフラインも徐々に復旧していくといった経緯を辿ります。

・一方、物資輸送面での自衛隊の災害派遣活動要請を政治的にあまり好まない自治体があるのではないかと思うような疑問も残りました。

様々な教訓を残した阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の事例を調べてみて、最低3日分の保存食と飲料水できれば1週間分の食料と水の備蓄を勧めている理由が見えてきました。

自然災害に向けた、自己防衛と言うか対策は個人やご家族でしっかりと考えて備えておく必要がありますね!!

なお、災害時はLINEやTwitterでの通信のほうが、通話よりも障害がないことも分かりました。

LINEでは、「既読」になるだけでも「とりあえずは生きている」ということが分かりますよね!

こちらの記事もよろしければご覧ください。

![]()

人気の【防災セットSHELTERシリーズ全8種類のセット内容を一覧表で比較】

![]()

【防災セットSHELTER 1人用・購入時のレビュー】今日も匍匐前進

![]()

【防災セット・ラピタ プレミアム 1人用の購入時レビュー】今日も匍匐前進

【高級防災セット「ラピタ プレミアム」と「ものすごい防災セット」のセット内容比較】今日も匍匐前進

![]()

【人気の防災セット・ラピタ・ディフェンド全19種類の比較と非常時に本当に必要な防災グッズとは?】今日も匍匐前進

スガタの防災の備えに関わるコラムです。

●自然災害対策での備蓄の考え方を①「自宅備蓄品」、②「避難時の持ち出し品」、③「自宅の安全対策」の3つに分けて備蓄品や対策のリストを独自に作成しました。

【災害での備蓄の考え方・防災用品家庭備蓄と持ち出し品リスト・ライフハックの知恵】今日も匍匐前進

●令和元年台風15号の停電と断水被害についての事例と地方自治体の災害対応の問題についてまとめました。

【関東地方を直撃した台風15号の事例・停電と断水被害について・怒りのコラム】今日も匍匐前進

●令和元年台風19号の水害と停電被害では、自衛隊の給水車を県庁が追い返した事例について言及しています。

【関東から東北に甚大な水害と停電被害・令和元年台風19号・行政に対する怒りのコラム】今日も匍匐前進