【災害での備蓄の考え方・防災用品家庭備蓄と持ち出し品リスト・ライフハックの知恵】今日も匍匐前進

こんにちは! 「今日も匍匐前進」管理人こと、長年会社で地震対策と防火管理者をやっていたスガタです。

さて、

大地震や集中豪雨などの自然災害時のために、最低限の生活必需品はチェックリストを作って備蓄しておきたいものです。

そこで、自然災害対策での備蓄の考え方を①「自宅備蓄品」、②「避難時の持ち出し品」、③「自宅の安全対策」の3つに分けて備蓄品や対策のリストを独自に作成しました。

また、備えておく日用雑貨品や持ち出したグッズで代用できる使い方や知っていてお得なライフハック術についても記載しました。

①「自宅備蓄品」では、農水省推奨の「ローリングストック法」を参考に食べやすさの順に分類しています。

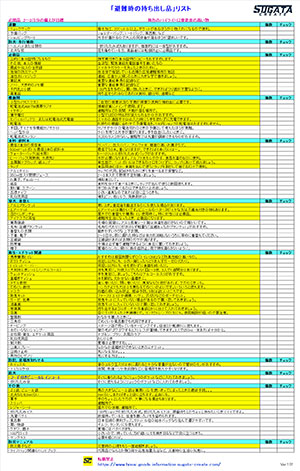

②「避難時の持ち出し品」では、本当に役立つ必需品は何を持ち出せば良いのか、「絶対に必要なもの」と「あれば便利」の優先度に分けています。

※「避難時の持ち出し品」リストは、PDF・A4版で印刷できます。

③「自宅の安全対策」では、大地震による避難で、自宅内でのケガ防止やご自宅の二次火災の防止策について触れています。

さらに、何故保存水や保存食が1週間分必要なのか?

また自然災害に関して首相官邸、内閣府、農林水産省、気象庁、TEAM防災ジャパンの公開資料などについてもご紹介しています。

こちらの記事が皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。

自然災害対策での備蓄の考え方

唐突ですが、先ずは地方自治体が何とかしてくれるという考え方は止めておいたほうが良いと思います。

期待通りにすぐに支援が進めば良いですが、大災害発生後から72時間以内を目標に支援活動が徐々に開始され本格的な支援体制になるのは約1週間が目安です。

自力、家族単位で力を合わせて急場を凌げることを目標にご自宅で備えることをおすすめします。

その理由は、大規模な自然災害が発生した後の電気、ガス、水道などのインフラが途絶えた状況で救援活動の段取りを順にみていくと想定できると思います。

一番最初に、地元消防署による消火活動、ケガ人の搬送、レスキューを中心とした高度な救助活動、地元警察署は交差点などの交通整理、被害や事故の検証、警備でてんてこ舞いになります。

次に、近隣の自衛隊の近傍出動や市町村での避難施設開放、都道府県庁への連絡、救援物資の要請、、、災害派遣活動は徐々に広がっていきますが、どうしても様々な混乱や物資調達に地域の格差が出てしまいます。

これは、自然災害の規模にもよりますが、道路の被害状況や拠点の確保、様々な救援物資の集積・仕分け作業、民間輸送での給水車やトラック数の確保などの物理的な問題が挙げられます。

また、これらをコントロールする政府の災害対策本部、都道府県の災害対策、自衛隊への大規模な災害派遣要請などそれぞれに様々な調整が必要となるからです。

ボランティアの救援活動も数日を経て拡大していきます。

ですから、本格的な救援活動はおよそ1週間後から始まると考えておいたほうが良いのです。

備えの基本は、次の3つに分けて考えておくことをおすすめします。

①「自宅備蓄品」…自宅でローリングストックしておく食品と雑貨類

②「避難時の持ち出し品」…とりあえずでも避難時に持ち出す防災用品

③「自宅の安全対策」…家の中での二次災害防止

では、①から順にその内容をお話していきたいと思います。

①「自宅備蓄品」について…自宅でローリングストックしておく備蓄品

保存食は食べやすさで整理

電気、ガス、水道などのライフラインが途絶えた状況を想定して、食料、水の備えについては食べやすさの視点で整理してみました。

先ずは、農林水産省の「緊急時に備えた家庭用食品備蓄ガイド」の動画を見て頂きたいです。

ローリクグストック法についてこの動画でご理解頂けると思います。

日本経済新聞でも紹介されていました。

こちらが農林水産省さんの動画です。

「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド」の内容を、短くまとめた動画(2分40秒)です。(原文ママ)

何故、最低3日、できれば一週間の食品備蓄なのか、はっきりと農水省さんは言ってはいないので、その具体的な理由は後にご紹介します。

食料の備えは、家族単位はもとより、1人暮らしの方にも共通しています。

✅Point…ロ-リングストック法で普段食べる食品を主体に、できれば1週間分くらいの備蓄を目安に。

3ヶ月前後の賞味期限ですぐに食べられるもの

| 魚介類の缶詰 | ツナ缶、サバ缶、オイル・サーディン、カニ缶、など |

|---|---|

| 肉類の缶詰 | コンビーフ、牛の大和煮、豚の大和煮、スパム各種、など |

| とり類の缶詰 | 焼き鳥缶、とりつくね缶、とり皮味噌煮缶、など |

| 米類の缶詰 | とりめし缶、牛めし缶、チキンドライカレー缶、など |

| スープの缶詰 | コーンポタージュ、パンプキンスープ、クラムチャウダー、オニオンスープ、など |

| 惣菜の缶詰 | おでん缶、茶わん蒸し缶、じゃがベーコン缶、うずら卵水煮缶、など |

| フルーツの缶詰 | 白桃缶、黄桃缶、パイン缶、ミカン缶、ミックスフルーツ缶、リンゴ缶、葡萄缶、など |

| スナックの缶詰 | ミックスナッツ缶、など |

ツナ缶やサバ缶、イワシ缶は租借が困難なご高齢者にもタンパク質補給に適しています。

★ライフハック術・その1★

缶切が必要な缶で缶切がないときは、平らなコンクリートやアスファルトの上で缶を逆さに置いて一生懸命擦りましょう。

上蓋の淵が削られて、フタをはずすことができます。

ちなみに、缶詰がイギリスで発明された当初、缶切はなくノミやナイフでこじ開けていました。

栄養のバランスはとても大事なことではありますが、2~3日のことであれば、タンパク質を多く含む食品を選ばれことをおすすめします。

というのは、災害時は何かと日常にないストレスが追加されて溜まります。

精神的ストレスが溜まると、体内の脂肪ではなく筋肉などのタンパク質が消費されていきます。

また、食べる量も普段よりも減る上に、空腹が続くとさらに高カロリーの体内のタンパク質が消費されていきます。

体重計に乗って「ダイエット成功!!」なんて思わないでくださいね!!

体脂肪率はそんなに低くはなっていないはずですよ(笑)。

さらに、タンパク質の摂取をオススメするのは、牛豚鶏肉やマグロのタンパク質には、必須アミノ酸のひとつで「トリプトファン」が含まれているからです。

必須アミノ酸ですから、ヒトの体内では作ることができない「トリプトファン」。

この「トリプトファン」は、元気の素「ビタミンB6」や「幸せホルモン」と言われる、「セロトニン」、「ノルアドレナリン」、「ドーパミン」、「メラトニン」を作る材料になります。

しかしながら日本人ですから、もちろんアルファ米などの保存食でお米も食べて元気出したいですよね!

「お通じ」にも食物繊維は摂取しておきたいところです。

★ライフハック術・その2★

オイル漬けのツナ缶は、上フタに穴を開けて、タコ糸を差し込み、火をつけるとロウソクの代替になります。

すぐに食べられるが普段はあまり食べない保存食品

✅こちは、ローリングストックのローテーションには入りにくい保存食になりますが、賞味期限に気を付けて保管しましょう。

| 乾パン | コンペイトウとか氷砂糖が入っていますね! |

|---|---|

| 缶詰のパン | なかなか美味しいくて、柔らかいので高齢者用としても。 |

以前からの非常食の定番といった食品ですが、

乾パンとかは、普段はおやつにもなりにくいので、ストックの入れ替えを忘れがちになりますね!

でも、食料が乏しくなってきたら「最後の頼み」的なありがたみを感じる非常食です。

コンペイトウとか氷砂糖が入っているのは、乾いている乾パンを食べやすくするために、甘い物で唾液を出すためです。

賞味期限は短めだがすぐに食べれるもの

✅馴染みの多い保存できる食品の種類は意外と多いものです。

| ドライ食品(肉) | サラミ、カルパス、ビーフジャーキー、など |

|---|---|

| ドライ食品(フルーツ) | レーズン、ドライプルーン、ドライクランベリー、など |

| ドライナッツ | ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ミックスナッツ、など |

| 菓子 | 板チョコ、アーモンドチョコ、ピーナッツチョコ、など |

| チョコレート | あたりめ、さきいか、燻製いか、いかフライ、鮭とば、貝類、など |

| 乾き物・おつまみ | あたりめ、さきいか、燻製いか、いかフライ、鮭とば、貝類、など |

食べたらちゃんと買い足しておいてくださいな(笑)。

サラミ、カルパス、ビーフジャーキーなどのお肉の乾燥品は、食べてから胃の中で水分を吸収して一旦膨れるので食べた感があります。

また、タンパク質は消化に時間がかかるので「腹持ち」がよいです。

お湯があれば食べられるもの

✅非常時は塩分の補給もお忘れなく。

| カップ麺 | ラーメン、焼きそば、太麺、など |

|---|---|

| インスタントみそ汁 | 赤味噌汁、白味噌汁、合わせ味噌汁、など |

| インスタントスープ | コンソメスープ、コーンポタージュ、など |

| アルファ米 | 白米、五目御飯、わかめご飯、田舎ご飯、ピラフ、ドライカレー、チキンライス、おかゆ、など |

アルファ米は五目ごはんなど種類が豊富になってきました。

アルファ米は、熱湯であれば約15分位で好きか嫌いかは別としてホッカホカのご飯に変身してくれます。

100g入りアルファ米パックは、飲料水を160ml使いますが、冷たい水で約60分間ふやかすことでも食べられるようになります。

★ライフハック術・その3★

晴れていて風が無ければ、アルミホイルは両面テープ、ビニール傘とペットボトルの飲料、針金やヒモがあればお湯が作れます。

ビニール傘の内側に両面テープでアルミホイル貼って(よく反射するほうを凹面)、傘を逆さにしてしてパラボラアンテナように太陽に向けて地面に置きます。

柄の手で持つ所の少し下(焦点)に飲料水の入ったペットボトルをヒモや針金で固定します。

冬場でも40分~1時間で40℃くらいのお湯になります。

※なお、この位の温度では殺菌はできません。逆に微生物が好む温度帯なので菌は増えます。

カセットコンロを使うもの

| お餅 | 切り餅、豆餅、など |

|---|

カセットコンロと水を使うもの

| 乾麺 | 袋ラーメン各種、蕎麦、うどん、そうめん、冷麦、パスタ、など |

|---|

「サッポロ一番」とか幾つかの袋ラーメンは、ほぐして粉スープを適量まぶして食べることができます(笑)。

飲料水(1人、1週間分)

✅水分補給の他、一緒に食物繊維の摂取も視野に入れておきましょう。

| 保存水 | 500mlなら12本くらい、1ℓなら6本くらい。 |

|---|---|

| 缶入り野菜ジュース | 350ml缶6~7本 |

普段は食べない非常食として別に考えてしまうと、お金や気持ち的にも負担になります。

ローリングストック法で、食べたり飲んだりしら同量を買い足して常時ストックしておくのがコツです。

ご家庭のエンゲル係数も上がらないと思います。。。

ご自宅の日用品で確認しておきたいモノ(1週間分)

✅持ち出し品ということではなく、ご自宅にあるか確認しておきましょう。

※濃いピンク色の雑貨類は必要性が高い物

| 簡易トイレ | 凝固剤付き、脱臭効果に優れているもの。1人1ダースくらい。 |

|---|---|

| 大判体ふきシート | ノンアルコールタイプ、70枚入りなら一家族で2パックくらい。 |

| カセットコンロ | ボンベは一家族で6本以上。 |

| ラップ | 食品を包む以外にもいろんな使い方が。 |

| アルミホイル | 食品を包む以外にも光の反射板とかいろんな使い方が。 |

| トイレットペーパー | 登山家はこれで食器(コッフェル)を拭きました。 |

| ティッシュ | とにかく拭くにはコレ(笑)。 |

| ペーパータオル | キッチンペーパーどちらか。 |

| 黒のビニール袋 | 簡易トイレが無くなったら最終手段! |

| 使い捨てカイロ | 冬場は屋外、避難所でも冷えた体に大いに助かります。 |

| LEDライト、懐中電灯 | 1人ひとつは用意しておきたいところです。 |

| 乾電池式LEDランタン | 火災のリスクがない。一家族で2~3個あると使い勝手がよくなります。 |

| 乾電池 | 最近の機器は単4も忘れずに。 |

| ローソク | 燭台もお忘れなく。 |

| ビニールヒモ | 麻ヒモどちらか。 |

| ガムテープ | 養生テープは剥がしやすいので重宝するときもあります。 |

| 油性マジック(太) | 伝言を書くときなどは大きな字で! |

| ブルーシート | 必需品とは言いませんが、あれば保管しておきましょう。 |

| スリッパ | 避難口まで足の裏をガラス片でケガをしないように。 |

考えていくと、あれやこれやと出てきますが、、、。

電気、ガス、水道などのライフラインが途絶えてまず困るのは、何か考えてみましょう!

ご自宅の倒壊とか水没がなくても食料、飲料水が確保できないと同じ位に家の中でトイレ問題が発生してきます。

✅断水で水洗トイレが使えない。

私達、生き物ですから必然的にトイレ問題が発生します。

こればかりは、我慢の限界というのが必ずきますよね…。。。

臭いや衛生にも関わってきます。

簡易トイレなど防臭性、廃棄に適したものが販売されていますので、自宅でのトイレ対策は必須です!!

[PR]Amazon

|

|

驚異の防臭袋 BOS (ボス) 非常用 トイレ セット【凝固剤、汚物袋、BOSの3点セット ※防臭袋BOSのセットはこのシリーズだけ!】 (50回分) |

![]()

小の方は仕方なく風呂場で用を足すはあるかもしれませんが、大は固形物だから困りますよね。

水洗トイレ用として、バスタブに残り湯を張っておくという手もあります。

バスタブの残り湯は180リットルから200リットルですから、手洗いの洗濯にも使えます。

残り湯をとっておくことは、とても重要なことです!!

実際にバケツの水で流してみたところ、、、。

小でバケツ1杯、大では2杯必要でした。。。

2杯必要だったのは、トイレットパーの溶けたモヤモヤが残ります。

水を便器に入れただけでは流す勢いが弱いです。

重力とほんの少しの水面の位置エネルギー(高低差)、大気圧のみなのでそうなります。

水洗トイレのタンクは大の固形物とトイレットペーパーを勢いよく流せる仕組みになっていて、改めてよくできていると感心しましたよ!

面倒ですが、バケツから直接ではなく水洗タンクに水を入れたほうが節水にはなりますね。

黒のビニール袋はトイレの最終手段です!!

☆☆☆☆☆彡

非常時の持ち出し用だったら、自宅内ではないので用足しは少しでも早く終わらせたいもの。

凝固剤要らずで、脱臭効果もある「トイレONE」がおすすめです。

✅次に、風呂やシャワーに困ります。

大判体ふきシート(ノンアルコール)も必須です。

自衛隊さんの移動式お風呂が来てくれるとありがたいものです。

✅電池式のランタンを数個用意しておくことをおすすめします。

夜間の停電は、不安をつのりますよね。

ロウソクは火を使うのであまりおすすめはしません。

✅避難口までのスリッパと懐中電灯

就寝時などの地震災害では、ガラスや食器片などを踏んで怪我をしないように。

寝床から避難口までのスリッパと懐中電灯を手の届く所に用意しておくことをおすすめします。

加熱器具ですが、昔は小さなプロパンボンベとコンロがありましたが、今はカセットコンロが主流。

ホットプレートがあっても停電時には役に立ちません。(あたりまえですが、、、。)

★ライフハック術・その4★

七輪やBBQコンロがないときは大きめのナベをコンロ代わりに使います。

薪や炭がないときは、新聞紙や大きいカレンダーの紙を筒状にして硬く絞り薪の代わりにします。

ついでに、蒸し器があれば雨水くらいの水でしたらイモなんかを蒸せますよ。

②「避難時の持ち出し品」について…とりあえずでも避難時に持ち出す防災用品

✅持ち出しする必需品は、2~3日分の備えが目標です。

リュックやバッグ

✅走りやすさ、転倒時の安全確保に、両手が空くものが原則です。

※濃いピンク色の雑貨類は優先度が高い物

| リュックサック |

撥水加工、20リットル以上。ポケットがあるほうが小物入れになるので便利。 |

|---|---|

| 予備バッグ | ショルダーバッグ、トートバッグ、風呂敷、など |

| ショッピングカート | 片手が塞がるので大人の同伴者が居るほうが望ましいです。 |

防災用シェルターのリックサック

防災用ラピタのリックサック

アットレスキューさんのラピタ防災セット・防水加工済み防災用リュックサック単品販売公式ページ

![]()

ちなみに、防災グッズのリュックの他、ミリタリー系のリュックサックもリーズナブルで使い勝手がイイですよ。

ミリタリータイプのリュックサック

ミリタリータイプのバッグ

・旅行用も含めてカート型は早く走るのに不向きな面があります。

・カート型は暴風雨、洪水では濁流に呑み込まれて失ってしまう可能性があります。

・カートは、キャスターよりも車輪が大きい方が瓦礫や地面の亀裂に有利です。

※車輪の大きいショッピング用カートやベビー用バギーは、避難用にするよりは、後述するビニール袋での給水車からの水運びに使えます。

防具・歩行補助

| ヘルメットまたは頭巾 | ヘルメットは折りたたみ式もありますが、強度的には一体型がおすすめ。 |

|---|---|

| 丈夫な杖 | 足を痛めている方、高齢者には転倒防止に必需品です。 |

津波とかの危険がある地域では沢山走るので、ヘルメットよりは頭巾のほうが走りやすいです。

また、杖は折りたたみ式ではなく、避難時は1本ものが壊れなくて良いです。

★ライフハック術・その5★

ヘルメットや頭巾が無いときは、座布団とかイスのクッションで頭を保護しましょう。

かっこなんか気にしないでくださいね。

手はふさがりますが、転んだときクッションになります。

絶対に忘れてはいけない持ち出し品リスト

※「絶対に必要なもの」と「あれば便利」の優先度に分けています。(濃いピンク色の雑貨類は必要性が高い物)

| 公的に身分証明になるもの | 顔写真付きの身分証明のコピーをおすすめします。 |

|---|---|

| その他、本人の情報 | 血液型、緊急連絡先電話番号を書いたもの。 |

| 親戚や知人の住所録 | スマホやガラケーを失ったときのために。 |

| 地域の防災マップ | 自治体で指定している近隣の広域避難場所の地図 |

| 油性太いマジック | 連絡、伝言や人探しのときに大きな字で書きましょう。 |

| ノート、大きめのメモ帳 | 重要な連絡事項の記録など |

| 千円札と小銭 | 100円玉を多めに。買い物したときに、できればつり銭が不要なように。 |

| 貴重品 | 持ち出せられるのであれば実印、銀行印、通帳など |

✅顔写真付きの身分証明のコピーは、銀行通帳がなくても救済措置が施されます。

個人の情報は、首からぶら下げる小さなプレートに刻印するドッグタグなんかもあります。

氏名、住所、血液型、電話番号を刻印するドッグタグ

※買ってしばらくは、プレートの周りにラバーが付いていたのですが、、、。

[PR]Amazon

|

|

★無料刻印可能★アメリカ軍 U.S. ドッグタグ ネックレス 名前打ち込み&サイレンサー付(新品 実物 ミリタリー)NL-US1NP |

![]()

広域避難場所の被害が大きいとき、危険な状況のときは、臨機応変に別の避難場所に移動しましょう。

あくまでも身の安全が優先です。印鑑や通帳など避難時に咄嗟にかき集められるものではありません。事前に用意できるものを持ち出し品に加えておきましょう。

ラジオ、ライト、バッテリー類について

| 小型カメラ(スマホ) | ご自宅の被害状況の写真が損害復興の補助金に必要です。 |

|---|---|

| 乾電池式AM/FM携帯ラジオ | 情報収集にメインで使用します。 |

| イヤホン | 避難所などの夜間、大勢が居る場所で。 |

| 懐中電灯 | 小型でLEDの明るさが変えられるライトがおすすめ。 |

| モバイルバッテリー、乾電池式充電器 | スマホの通話中やSNS入力時にも手まわしせずに充電できます。 |

| 乾電池 | お持ちの機器に合わせて予備電池を。100円ショップの乾電池はおすすめしません。 |

| 手回しダイナモ多機能ラジオライト | ラジオやライトの電池切れのときの予備として考えたほうが無難。 |

| ヘッド型ライト | ライトを持つと片手が塞がります。手を自由にしたいときに。 |

| 乾電池式ランタン | 火災のリスクがない。避難所では光量が調節できるものがおすすめ。 |

✅ラジオやライトは、電池式のほうが連続使用時間が長いので使いやすさがあります。

✅モバイルバッテリーまたは乾電池式充電器はスマホ充電での煩雑さがないです。

✅手回しダイナモ多機能ラジオライトは汎用性がありますが、手回しの煩雑さがあります。蓄電できるタイプがおすすめです。

アットレスキューさんのラピタ防災用ラジオライト各種単品販売公式ページ

![]()

お車での非常時・アウトドアに最適!!

アットレスキューさんの非常時電源ジャンプスターター公式ページ

![]()

持ち出した保存食や保存水は

1人、3日分の最低ラインから考えましょう。

重さとかに余裕があれば、少し多めに。

| 最低3食分の保存食 | カンパン、缶入りパン、アルファ米、糖度の高いお菓子など。 |

|---|---|

| 500mlペットボトルの飲料水 | 最低でも3本。重くなりますが、できれば6本くらいは…。 |

| ウォーターバッグ(給水用) | 5~10リットル折りたたみ式バッグがおすすめ。 |

| ヒートパック(発熱剤、水蒸気式) | 水が必要になります。アルファ米をふやかす、食品を温めるのに便利。 |

| 金属製マグカップ、紙コップ | 衛生面で、ペットボトルはできるだけ口をつけずに、カップにあけて飲みましょう。 |

| ラップ | 食品用途のほか、食器を包んで使うとラップを剥がして捨てるだけで便利。 |

| アルミホイル | ラップの代用。配給されたおにぎりを食べるまで保管など。 |

| 350ml缶入り野菜ジュース | 2~3本入れて野菜不足を補いましょう。 |

| お菓子、チョコレート | 補助食として。 |

| 紙皿 | 食料を分けて食べるときに。ラップやビニール袋で包んで使うと数回使えます。 |

| 割り箸、スプーン | 手づかみで豪快に食べるのはできるだけ止めましょう。 |

| 五徳~八徳ナイフ | 小さい道具なのであれば役に立つときも。 |

| 乳幼児用品 | 哺乳ビン、粉ミルク、発熱剤ポット |

関連記事

この手の食品加熱剤は貴重な水を使います。(※海水は使えません。)

ヒートパックのサイズもあります。

予め水の使用量や使い方を知っておきたいものです。

第一に、持ち出した保存食と保存水では気を付けておかなければならないことがあります。

それは、避難所生活の場合です。

★ライフハック術・その6★

ライフハックと言うほどのことではありませんが、裏ワザ的なことです。

避難所でお腹がすいて、どうしても持ち出した食料を食べたいとき。

周囲の目が気になるとき。

目かくしポンチョを頭から被って、ポンチョの中で食べ.ることをお薦めします。

陸上自衛隊さんの過酷な資格試験の「レンジャー訓練」では、食品のにおい拡散させないように雨具のポンチョで身を隠して食べます。。。

見張り(歩哨)は居ますが。

何でそんなこと…? なのですが、、、。

避難所に集まった方は、避難時に食料や飲料水を持ち出せた人ばかりではありません。

様々な人間関係があったりで普段は良い方でもイヤな人に豹変することもありがちです。

不必要なトラブルは避けましょう!!

何も備えてなかった人や、備えはあったが事情によって持ち出せなかった方も居て様々です。

学校の体育館とかに避難したあと、「運命共同体」のような考えが高まってくると、物を持っている人とそうでない人との間に微妙な雰囲気が生まれてきます。

乳幼児食は別として、食料と水は一番の問題となるので、「私達は備えていたものを持ち出したから自由に飲み食いできる」とおおぴらに大勢の前で広げて食事を採るのは控えたほうが良いです。

持っていない人から「少し分けて欲しい」とかなら、まだ考えようもあるとは思いますが、「こっちは食べる物がなくて何も無くて困っているのに!」とか「こっちによこせ!」、「盗んで何食わぬ顔」も想定しなければなりません。

内閣府HP: 発災直後、避難所にはわずかな食糧・物資しか届かず、配給は騒然となった。

周囲に居る人も「疲れているのにこれ以上は火の粉を被りたくない」と、見て見ぬふりでトラブルを止めに入ってくれることがないかもしれません。

そうでなくても、周囲にお腹を空かしたお子様がいるかもしれません。

自主的に近所や知らないお子様に食料を差し上げるということもありますよね。

また、避難所の集団生活の中での独自の自治組織や町内会長、班単位で、場合によっては持ち出せた食料や水は皆の共有物として任意に徴収・管理される可能性もあります。

または、おにぎりの配給や給水車の順番待ちで、「持っていない人優先、あんたらは持っているから後回し」など普段は「ごもっとも」なことも余計に指示されてイヤな思いをしてしまうかもしれません。

町内会に入っていない世帯では、配給時に連絡がなく無視されるかもしれません。

ここで、不平等感というものが生まれてきます。

ちなみにウチは別の理由ですが、町内会からは複数の班ぐるみで集団脱会しましたが。。。

私達日本人の災害後の行動について、海外では「略奪がなかった」とか「長い行列で割り込みせずきちんと並ぶ」とか「民度が高い」とか賞賛されてはいますが、、、。

見えない部分では、こうあるべき姿といったモラルの他に、自分を抑止して余計なトラブルになるのは避けたいとか、皆一緒に我慢しておかなければ周囲に後で叩かれるといった面も多々ありますよね…。

集団の中では、なかなか難しい面がありまよね…。

ですから、余計なエネルギーを消費するトラブルが発生しないように状況をよく見てご判断してください。

「じゃ持ち出し品なんか必要ないじゃん! 」と言うのはちょっと違うと思います。

災害時に何も持たずに避難したとき、孤立したとき、何も持っていないことに気が付いたときを思い浮かべてみてください。

きっと不便さ、悲しさ、虚しさで後悔をするはずです。

また、市販されている防災セットの必要性ですが、、、。

非常時の避難とはいえ最低限の生活必需品も持ち出して避難しないと、避難状態が長引いたときに困らないようするためのものです。

絶対に持ち出さなければならないのは、個人的なもで身分証明になるものやクレジットカード、お金、キャッシュカードなど物の購入や財産に関わるものです。

次に、スマホ(カメラ)、ラジオ、懐中電灯、充電器の類と食料と飲料水、簡易トイレなどです。

防災セットのコンパクトで軽量な便利グッズを同時に持ち出せれば、なお避難時の行動や情報収集、損害記録の助けになります。

自作の防災セットでも手際よく揃えられるのでしたら、それも当然アリです。

避難所での飲食は皆と違った行動をする人と捉えられて、団体・集団行動から外れていると思われてしまうかもしれません。

ですから、避難所の集団の中であまりにも目立つように飲食するのはできるだけ止めておいたほうが無難です。

また、人気(ひとけ)の無い場所での飲食も、周りから見えない所では取り上げようとする輩も居ることをお忘れなく。

昔から言う「食べ物の恨みは恐ろしい」ですよ!!

飲食のときはよく考えてしましょう。。。

こちらの記事も合わせてご覧ください。

・阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の事例を調べました。

・避難所でも食料は3、4日経たないと十分な量が届きません。

現在の日本の川の水は源泉の山の中は別として、下流は微生物の他、ゴルフ場の農薬や様々な汚染が考えられるので、直接の飲み水としてお薦めできません。

雨水を集めた場合でも何らかの浄化方法で浄化してから飲んでください。

★ライフハック術・その7★

ラップは、食器や食料品を包む他、骨折をしたときの添え木の固定やガーゼや布を当てて包帯の代わりにも代用できます。

ただし、ラップを包帯の代わりに使うときは長時間だと巻いた箇所の皮膚呼吸が出来ないので注意が必要です。

また、ラップを患部にきつく、分厚く巻いてしまうと、交換や医療機関で、はずすときに困る場合があります。

なお、ラップは濡れるとくっ付かないので止血には使えません。

寝具や着替えについて

✅がさばる物が多いので、軽量コンパクトにできるものを選ぶのがポイント。

| アルミブランケット | 寒いとき。重症者を搬送するのにも使える場合があります。 |

|---|---|

| エアーマット | エアーマットは暖かいです。ビニールのペタペタがイヤな方は不織布付きの物もあります。 |

| 目かくしポンチョ | 屋外での着替えや簡易トイレ使用時に。特に女性には必需品。 |

| アイマスクと耳栓 | 避難所生活になったとき、必需品になります。 |

| 簡易寝袋 | 冬場の就寝に。アルミ蒸着シート製は体温を逃がさないので暖かいです。 |

| 圧縮ブランケット | 毛布の代わりにがさばらず軽量な「圧縮あったかブランケット」がおすすめ。 |

| 着替えの衣類 | 動きやすいラクな上下衣類。 |

| 下着、靴下 | 2~3日分。雨に濡れた時などは体力を消耗しないうちに早めに着替えてください。 |

| 圧縮袋 | 圧縮袋があれば衣類のガサが減ります。 |

| 防寒着 | 冬場は必ず着て避難できるように身近に置いておきましよう。 |

| 帽子 | 夏場のカンカン照りに熱中症防止。雨で頭を濡らさないように。 |

✅アルミブランケットは体温を逃がさなく、風も通さないので体温の低下を防ぎます。

✅エアーマットは、フワフワで寝心地がよく、中に入れた空気が床のヒンヤリを遮断、体温の低下を防ぎます。

✅赤ちゃんがいる場合は、肌触りの良い不織布付きエアーマットとモフモフ「圧縮あったかブランケット」がおすすめ。

![]()

✅アイマスクと耳栓は、避難所での騒音(イビキ)や人の動きを遮断! 安眠に欠かせません。

✅帽子を忘れた場合は、見た目を気にしないでタオルや手ぬぐいを頭にほっかぶり。

※江戸時代の泥棒「ねずみ小僧」のようなほっかぶりはいただけません(笑)。

★ライフハック術・その4★でも書きましたが、避難所でザブトンは欲しいところです。

衛生・エチケット関連

✅とにかく困るのは、トイレです!!

| 携帯簡易トイレ | おすすめは凝固剤要らずの「トイレONE」など防臭性能の高いもの。 |

|---|---|

| ポケトティシュ | 用足し以外にも、小さい傷だったらとりあえずガーゼの代わり。 |

| トイレットペーパー | 用足し以外にも、水を使わずに食器を拭いたり。 |

| 体ふきシート(ノンアルコール) | 体を清潔に。70枚入りでしたら1回2~3枚、3人で1週間分はあります。 |

| 歯磨きティシュ | 水を節約。欠かせない歯磨きに。 |

| ウェットティッシュ | 手を清潔にしましょう。こちらはアルコール入りがおすすめ。 |

| タオル数枚 | 首に巻いたり、頭に巻いたり、清潔なもう1枚があれば、ケガのときにも。 |

| てぬぐい数枚 | ハンカチよりも大は小を兼ねるてぬぐいがよいです。いろいろと使えます。 |

| マスク | 粉塵の吸い込み防止、感染予防。3枚は欲しいところです。 |

| 救急キット | ファーストエイドや綿棒、ハサミ、爪切りなどのポーチセット。 |

| ガーゼ、包帯 | 救急キットに入っていない場合があるので買い足しておきましょう。 |

| 消毒薬 | 救急キットに入っていないので買い足しておきましょう。 |

| 常備薬 | 持ち出せるようにポーチや巾着袋とかに分けて入れておきましょう。 |

| 目薬 | 目にゴミが入ったとき綿棒とで。コンタクトレンズの方にも。使用期限が短いので要注意。 |

| 整腸剤 | おなかを壊したときに正露丸。 |

| 三角巾 | てぬぐいや風呂敷でも代用できます。 |

| テーピング | スポーツ店で売っているテーピングです。捻挫とか靴擦れに使えます。 |

| 水のいらないシャンプー | 髪の毛がゴワゴワするとストレスが蓄積してきます。3人で250ml一本あれば十分かと。 |

| 女性用・衛生、エチケット用品 | ナプキン、ブラシ、お肌のケア |

| 乳幼児用品 | おしりふき |

| 制汗剤 | 夏場は必要ですね。。。 |

| 口臭スプレー | なかなか歯磨きができないときのエチケット。 |

| 日焼け止め | 気になる方は。。。 |

| 男性のヒゲソリ | 気にする方は。。。 |

何回も言いますが、一番困ってくるのがトイレ問題。絶対的な必需品です。

ちなみに、自衛隊さんは女性自衛官も含めて山の中だったら穴を掘って用足しします。

その後は、ちゃんと穴を埋めます。

これは、敵に追跡されないという意味で痕跡を残さないようにするのですが、、、。

そうでなくても、誰かが踏まないように埋めておくべきですよ。

折りたたみ式スコップか園芸用シャベルが必要でしょうかね…? 紙が無いときは小枝と葉っぱですよ!

✅ノンアルコールと含アルコールタイプのウエットティッシュがあればより良いです。

✅手ぬぐいは、タオルよりも包帯やガーゼ、三角巾の代わりになります。

★ライフハック術・その8★

口が細くなった200~300mlのソフトプラスチックの容器に水を入れておけば、少ない水で洗浄ができます。

★ライフハック術・その9★

タオルは、夏でも冬でも首に巻きましょう! 何よりも頚動脈の保護です。それから夏は汗取り、冬は体温低下を防ぎます。

※チューインガムも集中力アップや眠気防止、口の中を多少きれいにしてはくれそうですが、ポイ捨ては「軽犯罪法違反」になります。

防犯、居場所知らせる

✅夜間や視界の悪いとき、捜索隊やレスキューに分かりやすく居場所を知らせることが必要です。

| ホイッスル | 昔のコルク玉入りは水に濡れると十分な音量が出ないので管状のモノがおすすめ。 |

|---|---|

| ケミカルライト | 夜間、救援ヘリや救助隊などに居場所を教えやすくなります。 |

✅ホイッスルは、小さいモノなので無くさないようにストラップで首からぶら下げるのが理想的。

ケミカルライトは、孤立したとき、特に夜空にヘリコプターが近くに見えたら大きく振りましょう!

ヘリが通り過ぎても諦めないことです。別の用があって急行している場合もあります。見つけてくれれば必ず別のヘリか地上の捜索隊が来てくれます。

★ライフハック術・その10★

ヘリコプターに発見してもらいやすいのは、

山中ではできるだけ山頂に近く上って見通しのよい場所に移動しましょう。

山火事に注意して、薪を集めて「のろし」を上げます。

孤立した場合、開けた場所があれば、10メートルくらいの間隔で正三角形の位置で「のろし」を上げます。

※ヘリからは、煙が一番発見しやすいのです。

また、三角形に配置した煙は国際的にも「SOS」のサインになっています。

ケガをして動けないときは、鏡やアルミホイルなどの反射する物を持っていたら日光をヘリに向かって反射させてください。

雨具について

| フード付きビニールレインコート | すぐに着られるようにリュックのポケットなどに入れておきましょう。 |

|---|---|

| 折りたたみ傘 | すぐに使えるようにリュックのポケットなどに入れておきましょう。 |

雨に濡れて体温が下がるのをできるだけ防ぎましょう!! 避難時に風邪をひかないように。。。

その他の日用雑貨について

✅たまには、ホームセンターや100均ショップを偵察しておきましょう。

| ゴミ袋、ビニール袋 | 黒の大きなビニール袋は簡易トイレを使いきってしまったときの最終手段!! |

|---|---|

| 丈夫なヒモ | 3mくらい。あればきっと役に立ちます。止血にも。 |

| 軍手 | 手のちょっとしたケガが、大ごとになる場合もあります。 |

| スリッパ | 避難所で。 |

| レジャーシート | 屋外での休憩、避難所で。 |

| 折りたたみイス | 100円ショップの折りたたみ式。順番待ちとかちょっと休みたいときにイイですよ。 |

| 洗濯バサミ | 数個持っていると、伝言を書いたメモを留められます。 |

| 風呂敷 | 日本伝統の便利グッズ。5リットル位の給水バッグなら包んで運びやすいです。 |

| 買い物袋 | オムツ、ランタンにも使えます。 |

| ウチワ、扇子 | 夏場にはパタパタ涼を。 |

| 100円ライター | 小さいので、持っていた方が細いヒモを焼き切るなどで役に立つときも。 |

| サングラス | 必要を感じれば。 |

「避難時の持ち出し品」リスト(印刷可能です。)

こちらの「避難時の持ち出し品」リストは分けて掲載したリストをひとつにまとめたものです。

PDF・A4版でダウンロードできます。

【転載禁止】個人様のダウンロードと印刷は自由です。

「避難時の持ち出し品」リストA4版Ver.1.01 230KB

✅ゴミ袋やビニール袋は必需品中の必需品。

★ライフハック術・その11★

皿を入れられる大きさのビニール袋は、ラップよりは破けやすいですが皿を入れて使うことで、お皿を水で洗う必要がなくなります。

★ライフハック術・その12★

50リットルとかの大きいビニール袋は2、3枚重ねることで給水タンクの代わりになります。

たくさん水を入れたいところですが、重くて運び難くなります。目安としては、半分くらい。

キャスターではなく、車輪の大き目なベビーカーやショッピングカートで、運ぶと楽です。

★ライフハック術・その13★

買い物袋は、一度クシャクシャにしてから懐中電灯のレンズに「ぼんぼり」のようなイメージで膨らませて被せます。

懐中電灯を吊るすとランタンというか「あんどん」のように広範囲をぼんやりと照らします。

★ライフハック術・その14★

買い物袋は切って展開することで、吸湿シートやタオルがあればオムツの代用品が作れます。

ヒモはとにかく持っていた方がいいです。短く切るハサミかナイフがあればよりイイですね。

ヒモの一番のおすすめは、パラコード(パラシュート用のロープ)。

5mm位の太さでとにかく丈夫、絡まり難いです!

アウトドア・テント用ロープとしても販売されています。

[PR]Amazon

|

|

Cheerly パラコード 4mm 30m 9芯 テント ロープ パラシュートコード キャンプ サバイバル アウトドア 用 (アーミーグリーン) |

![]()

防災関連のマニュアルも!!

| 防災冊子など | 災害時の心得をもう一度紐解きましょう。 |

|---|---|

| ライフハック関連のハンドブック | 代用品でなんとか賄う術や応急処置方法など、災害時の生活の知恵に。 |

※ケガの処置はあくまでも応急処置で治療にはなりません。

※骨折や止血は、知識がないと応急処置にはなりません。

※できるだけ早く医療機関で診てもらいましょう。

消防署では申し込むと、普通救命講習ⅠとⅡ、Ⅲが受講できます。

私は、普通救命講習Ⅰ修了証を頂いております。

その他の救命関連では、日本赤十字社の「救急法一般講習または基礎講習」があります。

③「ご自宅の安全対策」について

✅次の3つはご自宅内の安全対策として施しておくことをおすすめします。

✅家具、大型テレビの転倒防止策

✅食器棚の扉を地震の揺れで自動ロック

✅震度6以上でブレーカーの自動遮断

家具や大型テレビの転倒防止策はもちろんですが、食器棚の扉から食器が飛び出して床で破片が散乱という状況があります。

東日本大震災のとき、我が家でもキッチンの食器戸棚は扉に地震対策のロックを取り付けていましたが、リビングのボードから大切な食器が飛び出して、割れて床に散乱しました。

大地震発生直後に停電が発生、ブレーカーを落として避難することが消防署などで勧めていますが、非常時はなかなかそうもいきません。

ブレーカーを切り忘れする方も多いと思います。

特に冬場などで、電気ストーブのスイッチを切り忘れたり、蛍光灯を消し忘れして避難してしまい、地震の揺れでガス漏れが発生。

何らかの事情で配線やコンセント、電気器具が濡れてしまうことも想定されます。

東日本大震災では、会社の一階で水道管の接手が破損して床が水浸しににりました。

一方、ガス漏れは大地震時にLPGを遮断する設備が機能したのとガス配管に損傷がなかったことで幸いでした。

避難中に電気が復旧し通電、、、。

一般家庭や古いマンションではガス漏れによる爆発や火災が発生する可能性があります。

これらの3つは少なくともご自宅の安全対策として対処されておいたほうが安心です。

関連記事:

仕掛けは電気を使いません。

取り付けも簡単です。

深度6以上での避難時のブレーカー切り忘れを自動で対処してくれます。

何故、1週間分の食料や水が必要なのか?

調べたら、日本全国には1,000台しか給水車がないのですよ!!

東日本大震災のときは、最大約225万戸の家が断水。

この時に派遣された給水車数は全部で355台。

しかも、355台の給水車は1週間後にやっと集まった台数です。。。

一世帯2人と少なめにした場合でも、

ザックリと計算して、給水車1台あたり、約1万4千人以上が頼ったことになります。

何故、1週間分が必要なのか?「日本の給水車」の事情などを調べてみました。是非、ご参考にしてください。

参考記事: 災害に関する内閣府、農水省、自衛隊のリンク集

こちらには、農水省の「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド」のPDFダウンロードのリンクあります。

↓コチラは、私が書いた記事になります。↓

参考記事: 日本の給水車事情

【大規模地震の事例から考える生活必需品備蓄の必要性】今日も匍匐前進

大地震発生時はあわてずに行動しましょう!

大地震発生時の行動について

大地震の場合は、ガス器具の火を消して、加熱器具のスイッチを切って、逃げ道のドアを開けて、揺れているときは安全な場所で落ち着いて身を守りましょう。

スリッパとかで足の裏のケガを防ぐことも視野に入れておきましょう!

揺れが収まってから、ブレーカーを切って慌てずに屋外へ避難しましょう。

しかし、老朽化した木造家屋の場合は、倒壊の恐れがありますのでこの手の住居の場合は即屋外へ脱出です!!

持ち出し品は、屋外への避難口、玄関に置いておくのが理想的です。

車を運転しているときは、地震が分かり難いときもありますが、地震だと分ったら落ち着いて安全確認してから車を左に寄せて停車しましょう。

★ライフハック術・その15★

家屋が倒壊して生き埋めになったってしまったら、、、。

ホイッスルを持っていれば、「ピー!」という音が捜索隊には発見しやすいです。

ホイッスルが無いときは、手に持てる硬い物を手探りで探して叩いて音を出しましょう。

金属を叩くのが一番効果的です!

体力を温存して、救出を信じて頑張りましょう!!

ちなみに救助犬での捜索では、災害現場では様々なにおいが立ち込めます。

場合によっては、汚物の臭いも出てきます。

ですから、生き埋め者のオシッコの臭いは無視するので発見には繋がらないです…。

ご参考: 公的機関での災害時の備えについて

ご参考に公的機関で公開されている、災害時の備えについてご紹介します。

✅首相官邸「災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~」

✅内閣府「防災情報のページ」

✅内閣府「減災のてびき」

✅内閣府「みんなで減災(減災啓発ツール)」

✅農林水産省「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド」

✅NHK そなえる防災グッズリスト

✅TEAM防災ジャパン「私のお家は大丈夫?」

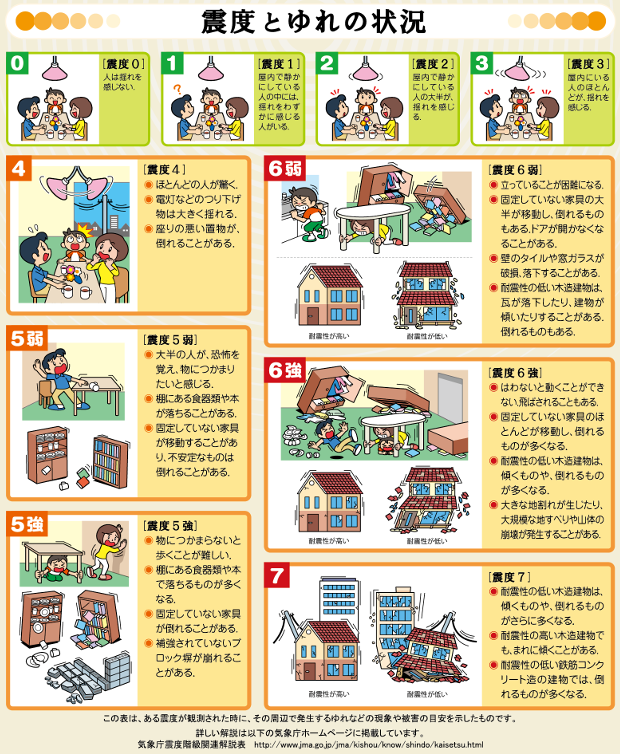

震度と揺れの強さについて

地震にはご存知のように、震度階級と揺れの強さがあります。

気象庁の震度階級は「震度0」「震度1」「震度2」「震度3」「震度4」「震度5弱」「震度5強」「震度6弱」「震度6強」「震度7」の10階級となっています。

気象庁震度階級関連解説表

こちらに、詳細が記載されています。

国土交通省とNHKニュース・防災アプリ、自衛隊のTwitterのご紹介

国土交通省の災害時に役に立つサイトのご紹介

わがまちハザードマップ

・洪水・土砂災害・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。

重ねるハザードマップ

・各市町村が作成したハザードマップへリンクします。地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧できます。

などの災害情報が、PCやスマホで確認できます!!

出典: 国土交通省ハザードマップポータルサイト

※ハザードマップポータルサイトをスマホのアイコンへ登録する方法は、Android とiOS 10 それぞれの方法が掲載されています。

国土交通省: ハザードマップポータルサイトをスマホのアイコンへ登録する方法

NHKの防災・災害情報アプリ

NHK ニュース・防災アプリ

NHKのテレビニュースや内閣府防災情報でも紹介されていますが、NHK ニュース・防災アプリもリアルタイムでお住まいの地域や知りたい場所の様々な状況が掴めます。

NHK ニュース・防災アプリ|NHK NEWS WEB - NHKオンライン

Twitterで自衛隊の災害派遣活動の様子が分かります。

河野防衛大臣が就任された後、防衛省に大臣がオススメしたようで、国内の多くの自衛隊駐屯地でTwitterでの災害派遣報告や普段の活動内容が見れるようになりました。

沢山の駐屯地でTwitterを開始していますので、最寄の駐屯地をTwitterで検索されてご活用されたら良いかと思います。

【災害対策Twitter開設】

10月11日、『防衛省・自衛隊(災害対策)』の公式アカウントを開設しました。@ModJapan_saigai

Twitter:https://t.co/kd34SPzlZV https://t.co/kioABLYeem— 防衛省・自衛隊 (@ModJapan_jp) October 11, 2019

例えば、陸上自衛隊 第1師団さんのTwitter。

災統合任務部隊は、被災地に部隊を結集して、人命救助を最優先とした #災害派遣 活動を行っています。 pic.twitter.com/9GRUtKVXko

— 陸上総隊司令部 (@jgsdf_gcc_pao) October 14, 2019

陸上自衛隊習志野駐屯地第1空挺団さんのTwitter。

今なお続く千葉県の復旧作業。

第一空挺団はツイッターを開始しました— 陸上自衛隊 第1空挺団 (@jgsdf_1stAbnB) September 17, 2019

第1空挺団は、千葉県内において関係機関と連携し、台風15号の際に自衛隊がブルーシートを展張した御高齢の方やお身体の不自由な方の住家の内、台風19号によって再び被災された家屋の応急処置を行っています。写真は、Before→Afterです。 #精鋭無比 #第1空挺団 #千葉県 pic.twitter.com/stcv27t69m— 陸上自衛隊 第1空挺団 (@jgsdf_1stAbnB) October 16, 2019

ここに貼ったのはほんの一例で、まだまだ沢山の自衛隊部隊の日々の災害派遣、救助活動のツイートがあります。

自衛隊さん、感謝、感謝です!!

まとめ

✅①「自宅備蓄品」のまとめ

・カンパや缶入りパン、簡易トイレ、ブルーシート以外は、日常のご家庭にある物が多いので、できれば1週間買出ししなくても良いようにローリングストックされるのが良いと思います。

・先ずは、トイレが困ります。

・風呂の残り湯についても考えておきましょう。

・お風呂やシャワーに困るので、大判体ふきシート(ノンアルコール)を買い置きしましょう。

・就寝時、避難口までのスリッパと懐中電灯も使えるように用意しておきましょう。

・電池式のランタンを数個買っておきましょう。

✅②「避難時の持ち出し品」のまとめ

・持ち出しする必需品は、2~3日分の備えが目標です。

・持ち出し品は、絶対に必要になる物以外はご自身とご家族を守るための優先品を考えましょう。

・非常持ち出し袋や防災セットは非常口や玄関に近い場所に保管しましょう。

・避難所での飲食は、細心の注意が必要です。

✅③「ご自宅の安全対策」のまとめ

・家具、大型テレビの転倒防止策…ゲカの防止、避難経路の安全確保。

・食器が地震時に飛び出さないような対策を施す…足りゲカの防止(スリッパなど)。

・震度6以上でブレーカーの自動遮断…二次火災の防止。

✅大地震発生時はあわてずに行動しましょう!

・どんなに大きな地震でも1~2分間です。

・安全な場所に身を隠して、揺れが収まってから、ブレーカーを切って慌てずに屋外へ避難しましょう。

・余震が来る合間に屋外へ避難です。

・老朽化した木造家屋の場合は、倒壊の恐れがありますのでこの手の住居の場合は即屋外へ脱出です!!

✅ライフハック術について

・ここで記載した15個の内容は、ご存知のことが多いと思います。

・いざという時に、思い出して活用してください。

関連記事

4コマ漫画風のイラストが全ての内容に描かれていて分かりやすいです。

東日本大震災の体験でこの本が生まれました。

著者は、イラストレーターの草野かおるさん。

防災・危機管理ジャーナリストの渡辺実さん監修です。

女性の目でみた震災の生活の知恵が満載です。

![]()

【防災・災害時に役立つおすすめ書籍・4コマですぐわかる「みんなの防災ハンドブック」のご紹介】今日も匍匐前進

陸上自衛隊と防衛省が協力して書かれた本です。

災害時や遭難時に生き抜くための技が書いてあります。

写真やイラストが多く、これも分かりやすく覚えやすいです。

✅追伸

こちらの記事もよろしければご覧ください。

![]()

人気の【防災セットSHELTERシリーズ全8種類のセット内容を一覧表で比較】

![]()

【防災セットSHELTER 1人用・購入時のレビュー】今日も匍匐前進

![]()

【防災セット・ラピタ プレミアム 1人用の購入時レビュー】今日も匍匐前進

【高級防災セット「ラピタ プレミアム」と「ものすごい防災セット」のセット内容比較】今日も匍匐前進

![]()

【人気の防災セット・ラピタ・ディフェンド全19種類の比較と非常時に本当に必要な防災グッズとは?】今日も匍匐前進

スガタの防災の備えに関わるコラムです。

・避難所に避難できるのは10%~20%の人達です。

・自然災害対策でのご自宅の備蓄の必要性をさら感じてくると思います。

●阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の大規模地震の事例と自然災害に対する官公庁の取り組みと問題点を調べ、生活必需品備蓄の必要性をまとめました。

【大規模地震の事例から考える生活必需品備蓄の必要性】今日も匍匐前進

●令和元年台風15号の停電と断水被害についての事例と地方自治体の災害対応の問題についてまとめました。

【関東地方を直撃した台風15号の事例・停電と断水被害について・怒りのコラム】今日も匍匐前進

●令和元年台風19号の水害と停電被害では、自衛隊の給水車を県庁が追い返した事例について言及しています。